Методика прогнозирования трещиноватости коллекторов при выборе зон эксплуатационного бурения с учетом фактора неотектонических движений

Автор проектной работы:

Хайрутдинова Виктория Расиховна

Ведущий специалист отдела геологического сопровождения бурения скважин ОАО «Удмуртнефть»

Введение

Тектонические движения земной коры, контролирующие развитие деформационных и миграционных процессов, играют важную роль в формировании (переформировании) залежей нефти и газа. Неотектонические движения земной коры оказали влияние на развитие этих процессов на последнем этапе геологической истории. От неотектонической активности зависит интенсивность и кинематика трещиноватости пород, в частности, степень открытости трещин и их интенсивность.

В настоящее время не представляется возможным дать точную характеристику физико-механических условий на каждой заданной глубине, поскольку обстановка в земной коре определяется многими переменными факторами, включая и динамические силы тектонического сжатия. С увеличением глубины залегания в земной коре возрастают всесторонние давления и температура, увеличивается минерализация пластовых вод. С увеличением всестороннего давления возрастает прочность всех пород и повышается их пластичность. В глубинных условиях вокруг пород нет пустотного пространства, поэтому за пределами прочности не происходит разрушения пород. Высокое всестороннее давление задерживает возникновение трещин, способствует непрерывному залечиванию возникающей трещиноватости, и деформация принимает форму пластического трения. Это состояние нарушается под влиянием динамических сил, образующих резкие перепады давления, которые приводят к образованию зон разломов. В условия высокого всестороннего сжатия в земной коре на больших глубинах напряжение локализуется в одном разрыве. Ослабление нагрузки в верхних зонах земной коры и по соседству с разломами приводит к открытию трещин и повышению проницаемости пород.

В условиях всестороннего сжатия на больших глубинах земной коры, где главное значение имеют вертикальные силы, обусловленные давлением толщи пород, преобладают вертикальные и круто наклоненные разрывы. На малых глубинах, где значение веса пород уменьшается и ведущее влияние приобретает боковое давление за счет динамических сил, большое значение получают горизонтальные и полого-наклоненные трещины. В соответствии с распределением напряжений и связанных с ними направлений главной трещиноватости в земной коре на больших глубинах будет преобладать вертикальная миграция флюидов, а в верхней части разреза - горизонтальная.

В данной работе при помощи комплексирования данных представлена методика подбора зон с повышенной трещиноватостью, определение вероятных коридоров развития трещиноватости, что необходимо для планирования эксплуатационного бурения.

В качестве объекта исследования было выбрано Карсовайское месторождение. Выбор обоснован тем, что из всех месторождений разрабатываемых ОАО «Удмуртнефть» это месторождение характеризуется наиболее яркой взаимосвязью тектонических корней и структуры осадочного чехла, ввиду того, что по фундаменту оно находится в зоне свода, характеризуется относительно уменьшенной толщиной осадочного чехла и не осложнено рифогенными постройками.

Определение трещины

Для начала определимся, что же такое трещина.

Трещина представляет собой поверхность, по которой произошло нарушение сплошности или потеря сцепления материала в результате разрывного нарушения. Чем считать трещину - разломом, нарушением, плоскостью сочленения или просто трещиной - это зависит от масштаба исследования.

В развитии трещиноватости пластов горных пород исключительно важную роль играет геологическая обстановка и литолого-петрографические особенности. По генезису выделяются следующие виды трещин:

- Тектонические трещины

Деформация пород при образовании складок и разрывных нарушений. - Трещины погружения

Глубокая эрозия перекрывающих пород, вызывающая разные напряжения по ослабленным плоскостям. - Трещины усыхания

Сокращение объема породы в результате потери влаги (содержащейся в глинистых сланцах или глинистых песчаниках). - Термические трещины

Сокращение объема породы в результате изменения температуры в поверхностных (изверженных) породах.

В данной работе будут рассмотрены в основном тектонические трещины и трещины погружения.

Методы прогноза трещиноватости

Существуют различные методы прогнозирования трещиноватости. Применение того или иного метода обусловлено геологическими условиями, задачами и набором исходных данных. Основными методами являются:

- непрерывное моделирование сети трещин

прогноз интенсивности трещиноватости (применяется на поисково-оценочной, разведочной стадиях, и при ограниченном наборе данных) - дискретное моделирование

распределение трещин как объектов, т.е. прогноз свойств трещин, таких как направленность, протяженность, раскрытость, угол наклона (применяется на более поздних стадиях, при лучшей изученности)

Предлагаемая методика прогнозирования близка к первому методу, ввиду ограниченного количества исходных данных. Заключается методика в комплексировании имеющихся данных, а именно:

- Карты строения кристаллического фундамента по данным грави-магниторазведки, которые отражают сложившуюся к настоящему времени структуру фундамента, его разломно-блоковое строение;

- Карта строение осадочного чехла по данным грави-магниторазведки;

- Карты фундамента, составленные по результатам 3D сейсморазведки, с выявленными тектоническими нарушениями, карты по основным сейсмостратиграфическим маркирующим границам;

- Схема речной сети (современное строение рельефа) территории Карсовайского месторождения (анализ взаимосвязи современного рисунка гидросети с ослабленными трещиноватыми зонами в осадочном чехле и фундаменте);

- Структурная карта продуктивного пласта В-2 верейского горизонта;

- Описание керна эксплуатационных и разведочных скважин, пробуренных на рассматриваемой территории;

- Анализ данных ГИС и испытаний скважин (в открытом и обсаженном стволе);

- Результаты дешифрирования космических снимков (не анализировались ввиду недостаточности материала);

- Исследования интенсивности и амплитуд современного рельефа, изучение изменения абсолютных отметок дневной поверхности во времени (топографо-геодезическая съемка). Методом проекции современного рельефа на тот или иной глубинный раздел можно выявить унаследованность структурных элементов и выявить неотектоническую деформацию. Не анализировались ввиду отсутствия данных.

Прогноз трещиноватости. Первый этап

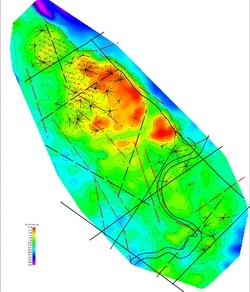

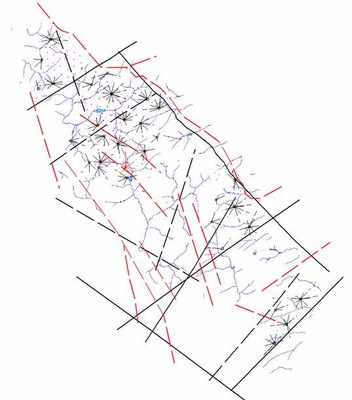

Имеющиеся данные с карт грави-магниторазведки, сейсморазведки были спроецированы на карту продуктивного пласта В-2 верейского горизонта Карсовайского месторождения.

В результате выявлена картина разломно-блокового строения (рисунок 1). Выделена диагональная (северо-восточная, северо-западная) система разломов. Также надо отметить, что на карте осадочного чехла отражаются региональные разломы, которые проявились в фундаменте.

|

|

|

| Рис.1 Схема дислокаций, спроецированных на структурную карту пласта В-2 | Рис.2 Структурная карта фаменского яруса с визейским русловым врезом | Рис.3 Схема дислокаций и ранневизейского вреза спроецированных на структурную карту пласта В-2 |

| Условные обозначения: | ||

- по сейсморазведке: граница интенсивной эрозии поверхности карбонатов (ранневизейский врез) | ||

Прогноз трещиноватости. Второй этап

Структурную карту фаменского яруса по 3D сейсморазведке и карту гидросети также проецируем на карту пласта В-2 (рисунки 2, 3, 4, 5).

Таким образом, сможем проследить возможную взаимосвязь речных долин со структурно-тектоническими элементами земной коры и дизъюнктивными дислокациями, так как элементы гидросети, овражно-балочной сети закладываются преимущественно в ослабленных зонах осадочного чехла.

|

|

| Рисунки 4, 5. Схема дислокаций и ранневизейского вреза спроецированных на современную схему речной сети. | |

Анализируя полученную карту сопоставлений гидросети и дизъюнктивных дислокаций можно сделать выводы, что речная сеть фактически повторяет направление спроецированных на дневную поверхность ослабленных зон фундамента, с некоторыми флуктуациями на меандрирование. Наблюдается характерный для дислоцированных зон рисунок гидросети – реки впадают друг в друга фактически под прямым углом. Причём наблюдается явление унаследованных тектонических движений по тем или иным разломам на протяжении всей истории геологического развития территории – ранневизейский русловой врез также повторяет направление дизъюнктивных дислокаций. А на карте речной сети видно, что река заложилась практически в той же зоне.

Так же можно привести ряд фактов подтверждения новейшей активизации тектонических движений, их постоянном характере. Например, пластовая температура скважин 381 и 1437, которые по полученной схеме располагаются в зоне разлома, превышает среднюю пластовую температуру, что говорит о возможной вертикальной миграции флюидов более горячих, чем матрица горных пород.

Анализ керна. Третий этап

На фотографиях керна, отобранного из скважин Карсовайского месторождения, наглядно видна трещиноватость пород.

|

|

|

|

| Керн 1. Контакт доломита коричневого и доломита буровато-коричневого, с трещиной, выполненной кристаллическим кальцитом. | Керн 2. Раковинно-известняковый песчаник коричневый с прослоем серовато-коричневого раковинно-известнякового песчаника. | Керн 3. Доломит светло-серый, трещиноватый, с черными линзочками мельниковита. | Керн 4. Карбонатная порода с линзовидно-волнистой слоистостью. |

Проанализировав этот и другой керновый материал, полученный из скважин Карсовайского месторождения, получаем фактическое подтверждение трещиноватости пород.

Что в результате?

По полученной схеме разломно-блокового строения выделены девять крупных структурных зон (Рисунок 6). Каждый сектор испытывал разнонаправленные и разноамплитудные векторы движений в процессе, и после отложения осадков и в постседиментационное время. Во время седиментогенеза движения отдельных блоков определяют литолого-фациальную обстановку, следовательно, определяют наличие (отсутствие) потенциальных пластов-коллекторов и их ФЕС.

При постседиментационных процессах эпейрогенические движения могут привести к образованию упруго-пластичных деформаций горных пород, а также привести к потере их сплошности с образованием в приразломных зонах густой сети трещин. Всё это может привести к активизации формирования залежи, разрушению уже образовавшихся залежей, а также к созданию единого гидродинамического резервуара со сверхпроницаемостью по трещинным зонам.

Из связи между трещинами и разломами, можно сделать следующие выводы:

- трещины, связанные с разломами, обязаны своим появлением специфике общей картины напряжений;

- ориентацию трещин (по падению и простиранию) можно предсказать, если известно направление разлома и, наоборот, по ориентации обнаруженных трещин можно определить положение разлома;

- густоту трещин нельзя оценить по данным о разломе.

Распределение трещиноватости не является хаотичным и определяется результатом сложных взаимодействий геологических факторов. Известно, что влияние структуры, литологии, толщины, пористости, разломов и других геологических факторов обуславливает пространственное распределение и интенсивность трещиноватости.

В результате комплексирования данных выделены вероятные коридоры повышенной трещиноватости, связанные с дизъюнктивными нарушениями (Рисунок 7).

|

|

| Рис.6 Схема разломно-блокового строения с выделенными структурными зонами | Рис.7 Структурная карта пласта В-2 с вероятными коридорами развития трещиноватости |

Определение вероятных коридоров развития трещиноватости, семейств трещин необходимо для планирования эксплуатационного бурения. В условиях, когда залежи нефти осложнены газовыми шапками при наличии повышенной трещиноватости возможно сообщение всех коллекторов в общую гидродинамическую систему. В этом случае необходим индивидуальный дизайн ОПЗ при освоении скважин.

В зонах с ухудшенными ФЕС повышенная трещиноватость обеспечивает трещинную ёмкость коллектора и сверхпроницаемость, и при заложении скважин в данной зоне возможно получение более высоких дебитов. Поэтому необходим более детальный анализ для выявления семейств трещин и определения их преимущественного простирания.

Практическое применение полученных результатов

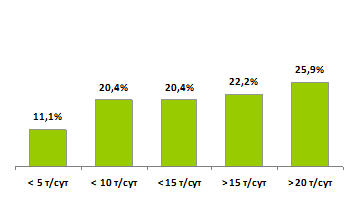

Все скважины, пробуренные на Карсовайском месторождении, были разделены на те, которые находятся в зоне возможного разуплотнения и вне этих зон.

Проанализировав работу скважин, можно сделать следующие выводы:

- количество скважин, работающих с дебитом в диапазоне 15-30 т/сут в зонах вероятного разуплотнения на 35% больше, чем вне этих зон (Диаграмма 1);

- количество скважин, работающих с дебитом до 15 т/сут в зонах возможного разуплотнения на 28% меньше (Диаграмма 2).

|

|

| Диаграмма 1. Дебиты нефти по скважинам, пробуренным в зоне возможного разуплотнения | Диаграмма 2. Дебиты нефти по скважинам, пробуренным вне зон возможного разуплотнения |

Таким образом, в зонах вероятного разуплотнения, гораздо больше скважин, работающих с высоким дебитом. Следовательно, лучше закладывать скважины в эти зоны для более эффективного бурения.

На основе проведенного анализа работы скважин видно, что средний дебит скважин, пробуренных в зонах возможного разуплотнения

В результате применения представленной методики было предложено скорректировать программу эксплуатационного бурения. В первую очередь предлагается пробурить скважины, находящиеся в зонах возможного разуплотнения. В эти зоны попадают 44 проектные скважины. Дополнительная добыча нефти по ним составит 112 тыс.т/год, чистый дисконтированный доход 576 млн. рублей.

Так же было предложено сдвинуть проектное положение забоев скважин ближе к зонам возможного разуплотнения, там, где это возможно. Дополнительная добыча нефти составит 137 тыс.т/год, чистый дисконтированный доход 707 млн. рублей.

Заключение

Таким образом, предложенная методика комплексирования данных позволила получить следующие результаты:

- Составлена схема разломно-блокового строения;

- Выявлена связь дизъюнктивных нарушений с современной речной сетью;

- Выделены «коридоры» возможно повышенной трещиноватости;

- Выделенные зоны повышенной трещиноватости позволяют увеличить эффективность бурения скважин.

Читайте также:

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) как метод интенсификации добычи нефти

Сейсморазведка нефтяных месторождений

Все о скважинах в нефтяной промышленности

Способы разработки месторождений нефти